次世代を担う、世界最高の硬X線、subMeVガンマ線の観測技術の開発

Last update, 2025/3/20 (第2章を中心にアップデート )

-

1:さらに高感度の硬X線の撮像分光観測を実現し広帯域のX線の撮像分光を担う次世代衛星・検出器の開発

2: 次世代MeV検出器の実証を目指した気球実験および次世代subMeVガンマ線イメージャ開発

3: 小型の宇宙プロジェクト

補足:「ひとみ」衛星搭載の硬X線イメージャ(HXI) の開発 (-2016)

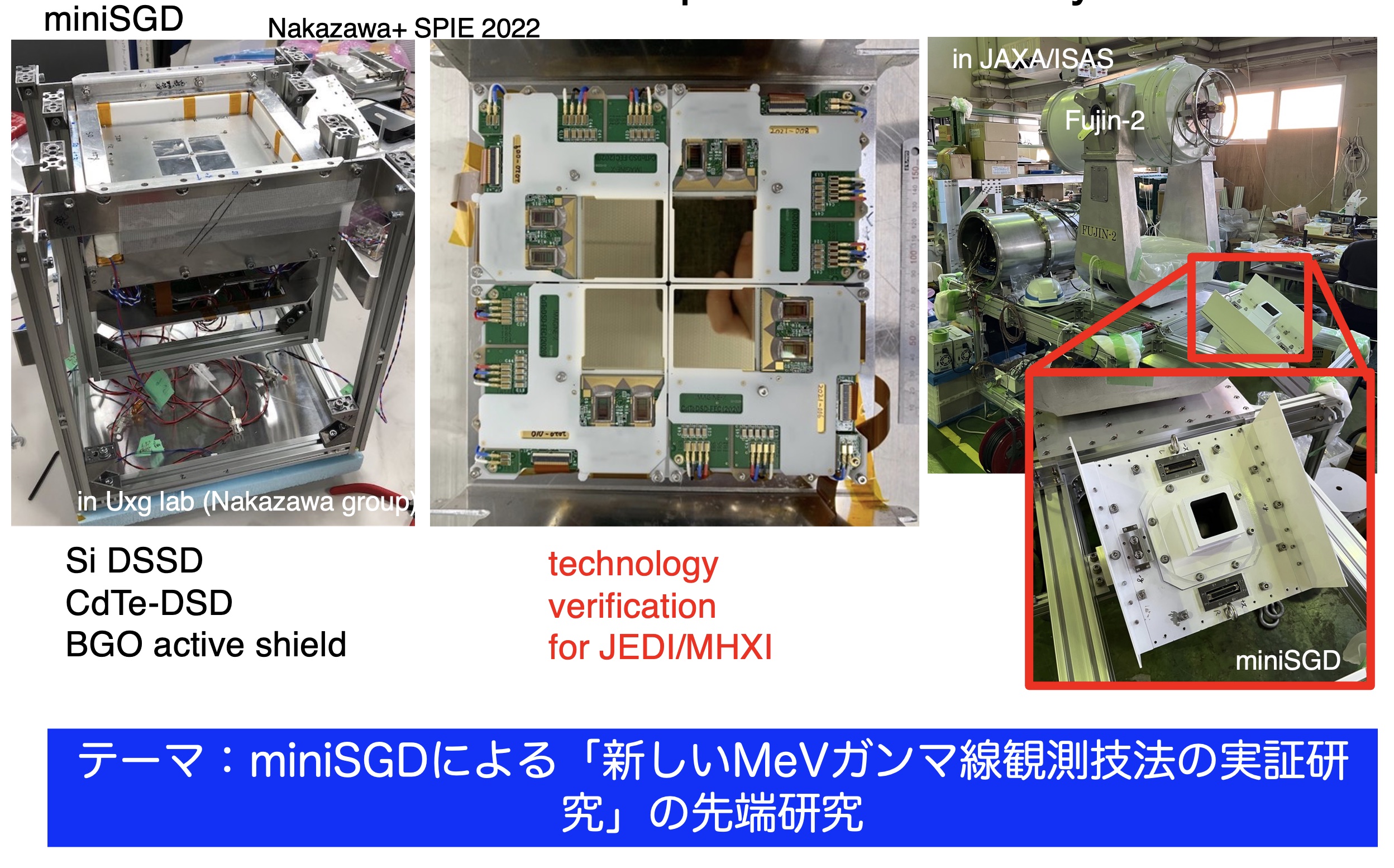

- 2: 次世代MeV検出器の実証を目指した気球実験および次世代subMeVガンマ線イメージャ開発

- 3: 小型の宇宙プロジェクト

- XRPIX MISSE 計画:ISS搭載の世界初の大気X線観測専用装置で実現する超高層大気の膨張収縮の研究に参加し、全体設計のアドバイザーを担っています。感度向上のために、反動時計数用のアクティブシールドの搭載を検討しています。

- MoMoTaRo計画:月軌道にガンマ線検出と中性子検出を可能とするシンチレータを展開し、月面水探査・資源探査、ガンマ線バーストの到来時刻差を利用した方位決定能力向上などを実施するための小型衛星の研究に参加しています。シンチレータ検出器の開発で連携し、国際宇宙ステーション搭載システムの設計、月軌道衛星の検討などを京都大学や理研などと共同で実施しています。

- 技術的背景:「ひとみ」衛星搭載の硬X線イメージャ(HXI) の開発 (-2016)

1:さらに高感度の硬X線の撮像分光観測を実現し広帯域のX線の撮像分光を担う次世代衛星・検出器の開発

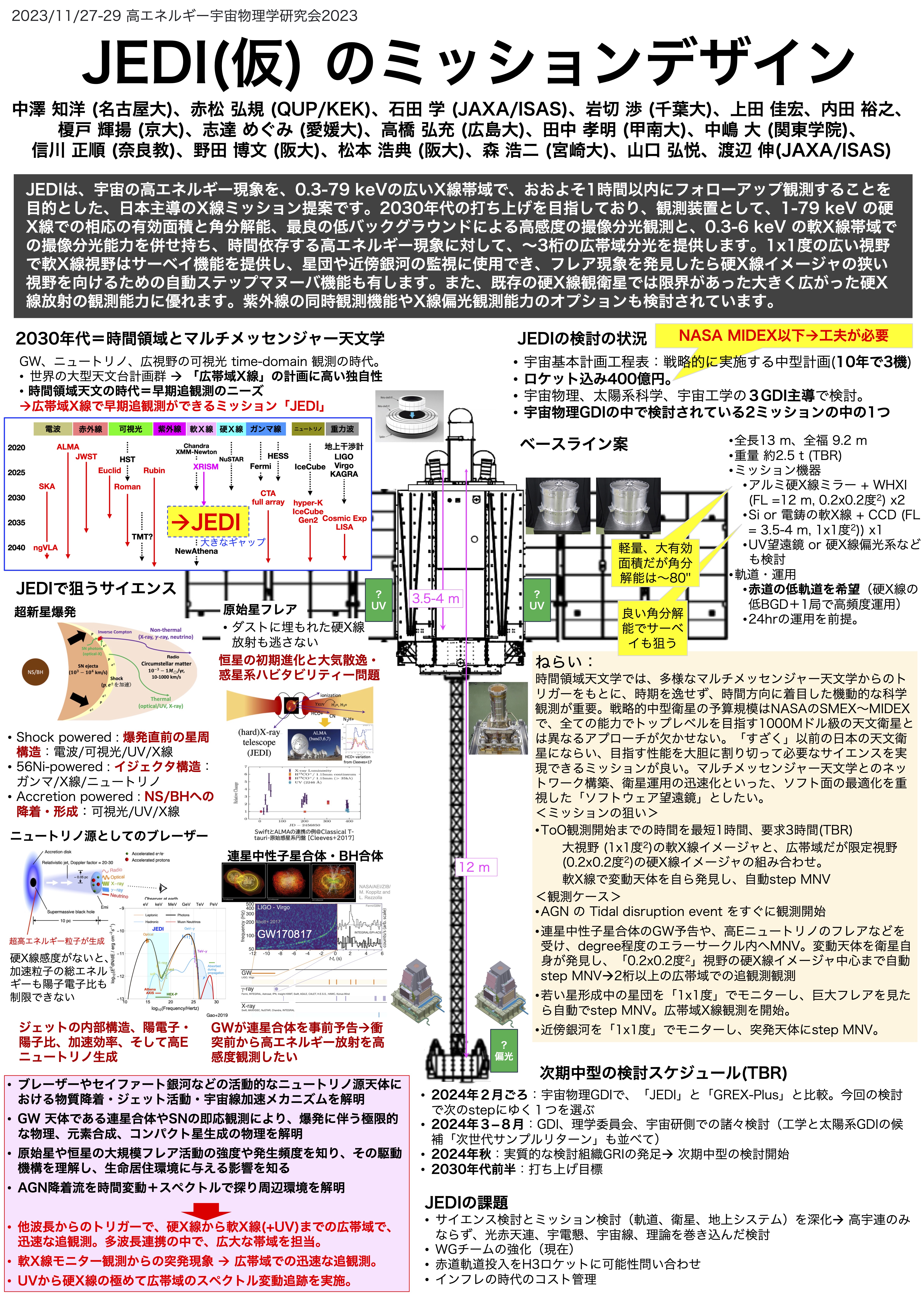

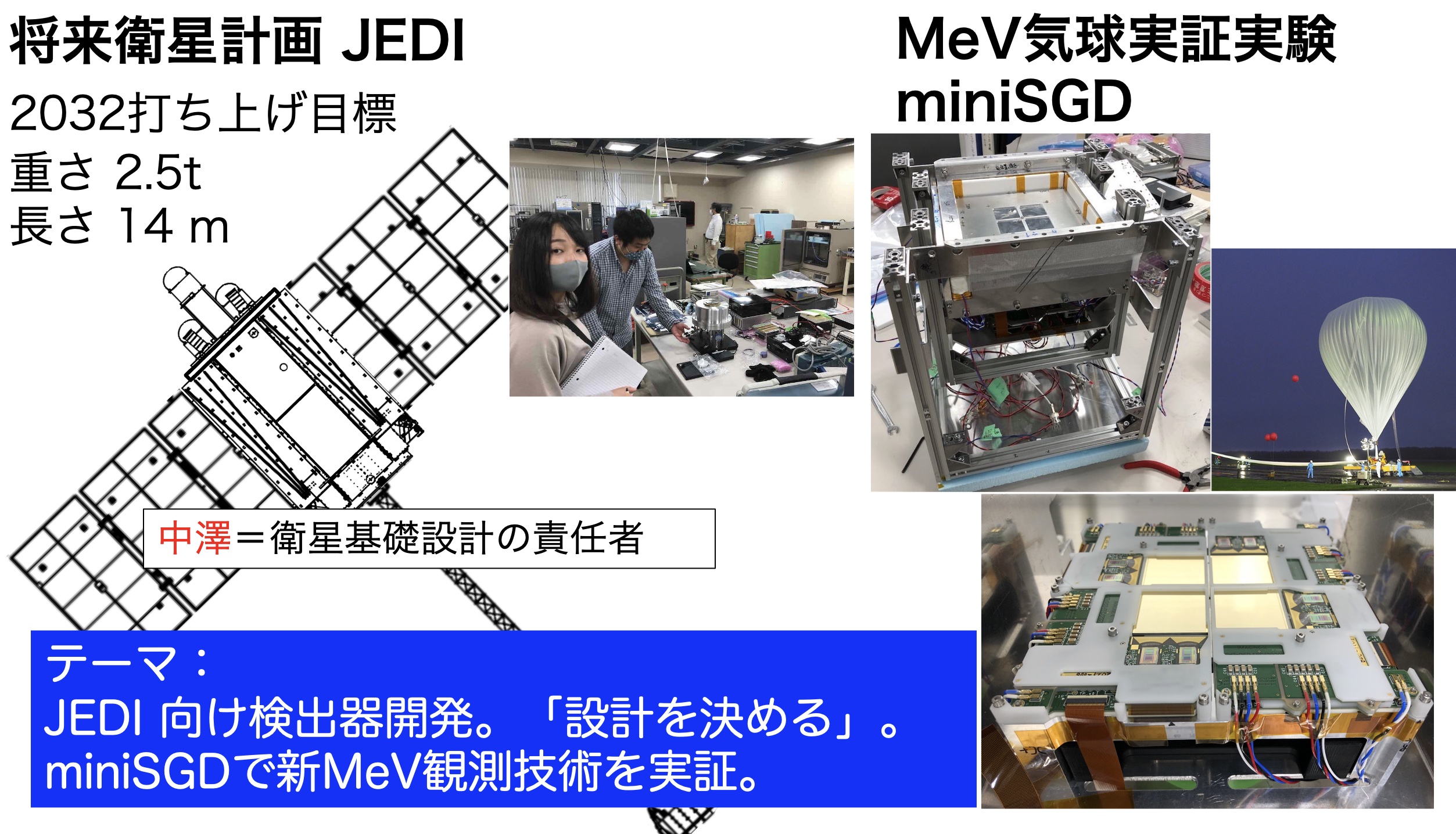

2023/11/27-29 高エネルギー宇宙物理学研究会2023で次世代広帯域X線ミッション JEDI (仮称)の検討状況を報告しました。広帯域のX線撮像分光観測でマルチメッセンジャー天文学に参画し重力エネルギーが星やブラックホールの周辺でどのように爆発的振る舞いをし強烈な粒子加速を生み出すかを探る次世代衛星で、2030年代初頭打ち上げ目標で検討を進めています。

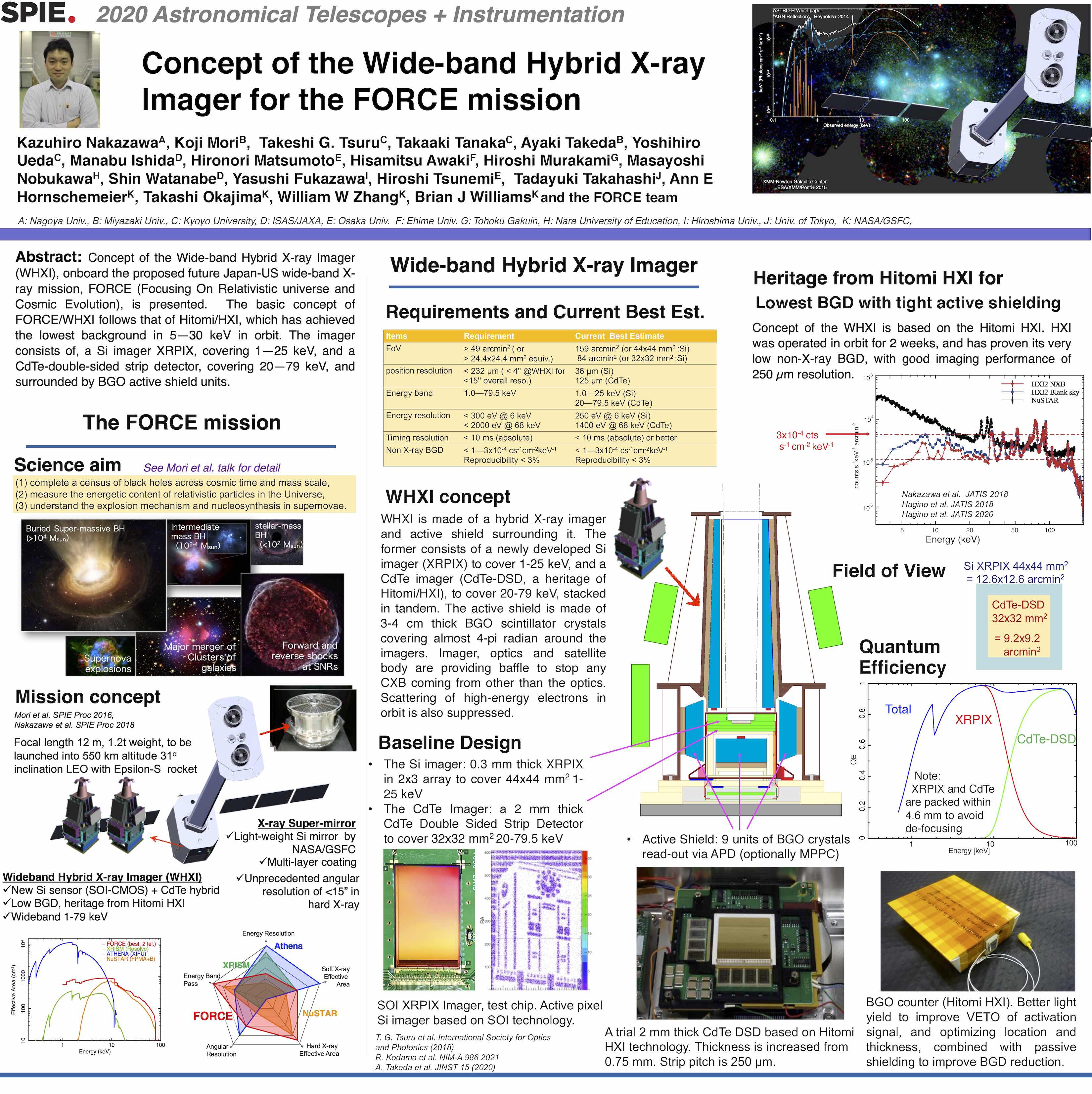

2020/12/14 国際学会SPIE2020で、FORCE衛星の主検出器 WHXI の設計について発表しました。WHXIの開発研究の成果は、現在JEDI衛星に引き継がれています。

我々は気球実験を用いた半導体コンプトンカメラによるMeV宇宙観測の開拓研究を進めています。2025年度にはその後継計画の科研費「近未来のMeV天文学を革新する角度分解能と帯域拡大の実証研究」(FY2025-2028)が採択されました。「ひとみ」HXI、SGDや雷ガンマ線研究の経験を活かして、MeV観測の感度改善により新しい天体物理学を開拓することを目的としていますが、技術的には FORCE/JEDI/Chronos 衛星の観測装置とも共通する部分が大きく、連携して進めてゆくものです。

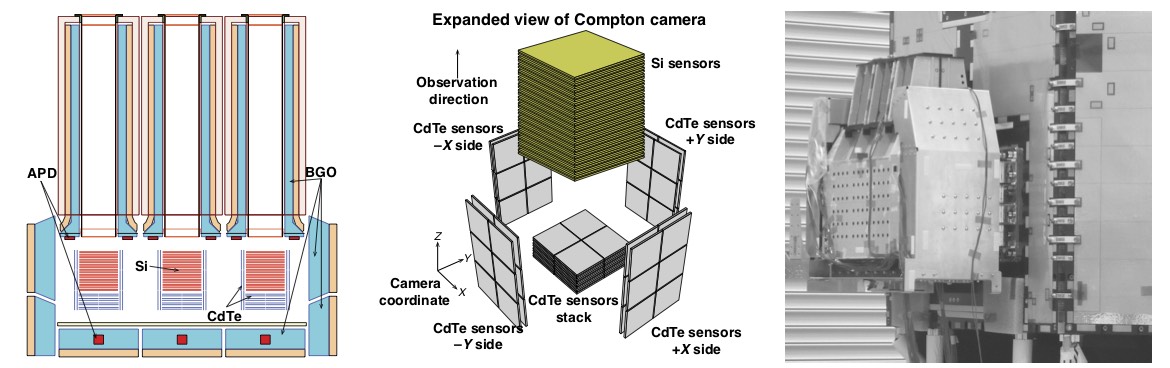

「ひとみ」SGDで採用した「狭視野のSi/CdTeコンプトン望遠鏡」は、JAXA宇宙科学研究所、東京大学KavliIPMU、広島大学、名古屋大学ISEEなどを中心に開発してきた、世界初の衛星搭載の半導体コンプトン望遠鏡でした。HXIと基礎技術の大半を共有しつつ、半導体検出器をよりふんだんに用いたこの検出器は、「すざく」HXDより続く反同時係数によるバックグラウンド除去の技術と組み合わせた、日本独自の観測装置です。

MeV観測衛星の感度がなかなか向上せず検出器が大型化する理由の一部は、衛星軌道上が0.1-数GeVの宇宙線陽子による検出器の放射化に起因する原子核反応が、まさにMeVに多くのバックグラウンド信号を生むことがあります。一方で大気球を用いた科学観測では、大気の上層、高度32-40 kmに観測装置をあげることができます。1/1000 気圧程度まで大気が薄くなることから、100 keV帯域以上では大気の吸収があまり効かず、宇宙を観測することができます。宇宙線のレートが軌道上平均よりも低く、原子核反応のバックグラウンドが減る効果が期待でき、将来長時間滞空できる大気球が高頻度で使えるようになれば、大型衛星よりもかなり小さな予算で=はるかに迅速に、MeVの高感度の科学観測が実現できる可能性があります。「気球SGD」は、ASTRO-H衛星で軌道上で高性能を実証したSGDのSi/CdTeコンプトンカメラ(Si/CdTe-CC)を改良したものをバックグラウンド除去のシールドとともに気球高度にあげ、MeV宇宙観測を進める計画で、miniSGDはこの試作検出器です。並行して(超)小型衛星でこれを実現する狙いもあります。こちらではASTRO-H SGD相当の感度を持ちつつ、新しい観測機能を実現することが重要です。

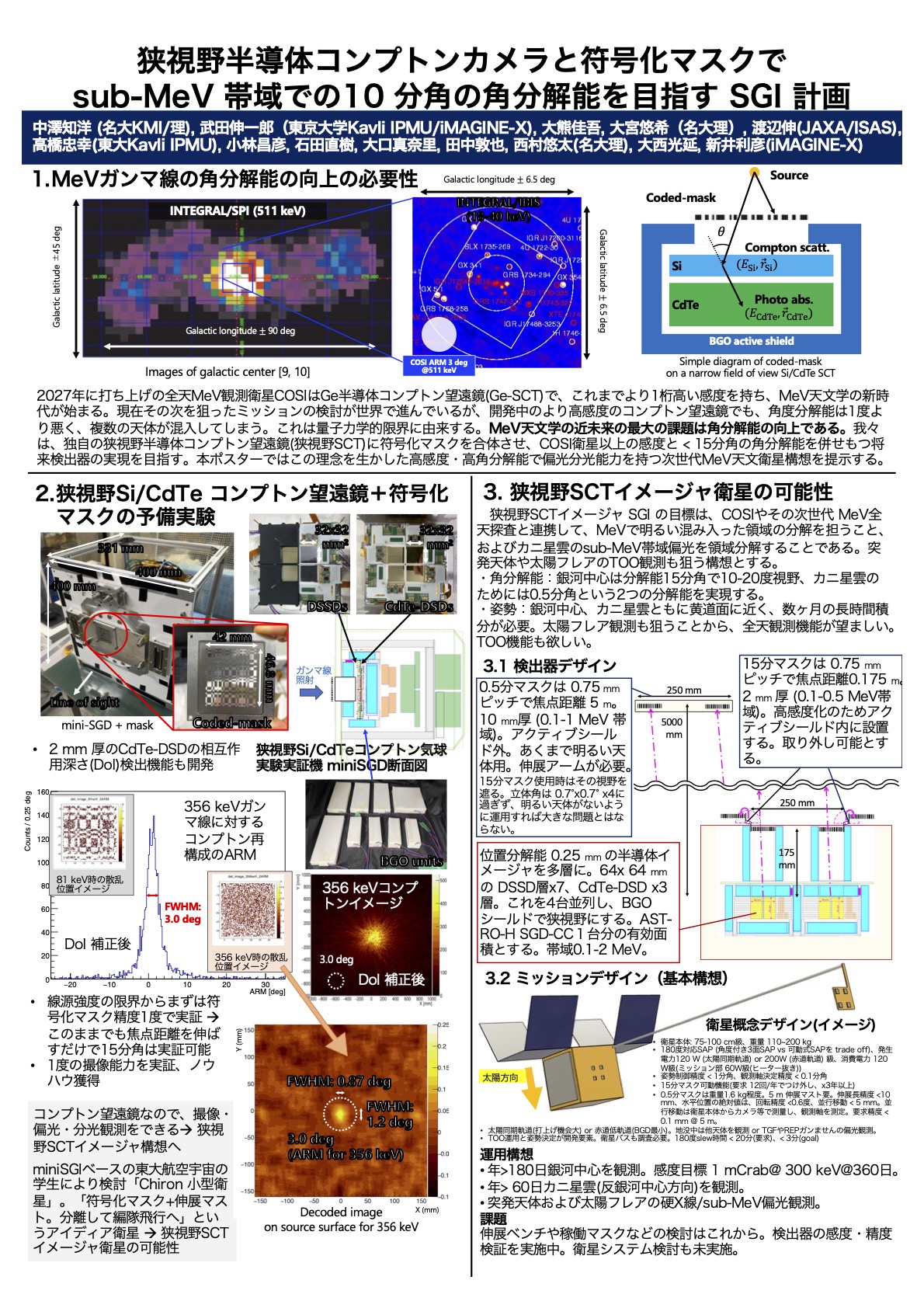

2024年からは、狭視野半導体コンプトン望遠鏡に、符号化マスクをつけることで、「半導体コンプトン望遠鏡に15分角程度の角分解能を持たせる開発研究」を始めました。COSI衛星を含む近未来のMeV観測では、半導体コンプトン望遠鏡や電子トラック型コンプトン望遠鏡の採用で感度向上が望めるものの、コンプトン散乱を再構成するという本質は変わらないために、コンプトン散乱の量子論的限界(束縛軌道電子が持つ運動量の不定性でコンプトン散乱角がもつ不定性)が511 keVで2度ほどもあることの制約を受け、どんなに頑張っても1度以上の角分解能は実現しません。MeV宇宙観測の感度がよくなる近未来、これは天文学において極めて厳しい制限になります。例えば、我々の銀河中心からは強い511 keV放射が見られますが、そこには多数の中性子星やブラックホールがおり、どの天体から、あるいはは銀河を構成するダークマターから、この511 keVが放射されているのか、2-3度の角分解能では弁別できないのです。この量子論的限界を越えるために、符号化マスクという硬X線帯域でよく使われる光学系と組み合わせる新しい概念に挑戦します。miniSGDシステムに既存の符号化マスクを組み合わせて、すでに初期実験を進めており、今後さらに最適化を進めてゆきます。並行してSi/CdTeコンプトン望遠鏡における、MeV帯域への帯域拡大、電子トラック型のコンプトン再構成の実証なども推進しており、半導体コンプトン望遠鏡の地平線を広げる観測技術の概念実証を進め、さらなる改良の道筋を探ろうとしています。

下図:(左)2005年に実施した気球実験。その後の「ひとみ」HXIとSGDの基礎技術が使われている。(中) 「ひとみ」SGD検出器搭載のSi/CdTeコンプトンカメラ(Si/CdTe-CC)。SGDには1台に3個ずつ搭載され、SGDは2台「ひとみ」衛星に搭載されていた。(右)miniSGD気球実験で開発中の新型CdTe素子。FORCE衛星の主検出器向けでもある。

下図:符号化マスク付き狭視野Si/CdTe半導体コンプトン望遠鏡 SGIとその実証機 miniSGIの概念

大規模なプロジェクトは世界最高の装置を作る魅力がありますが、衛星開発には10年かかります。このため2-3年の単位で開発フェーズが変わります。キー技術の開発、概念設計、衛星搭載品の設計の最終化、搭載品を(企業とともに)開発し評価する、そして打ち上げて天体を観測する時です。検出器ハードウェア、読み出し系、機上ソフト、解析ソフト、天体物理など多く研究項目がある中で、進行中の大規模プロジェクトでは、その時点の開発フェーズにしか参加できません。そこで我々は自分を研く場として、いくつかの小さな宇宙科学プロジェクトを進めています。上記のMeVガンマ線の検出器開発もその中に含まれます。

なお、別項目で紹介する「雷ガンマ線観測」は、地上観測ではありますが、その観測技術は宇宙科学用のそれと共通化してすすめている一大分野です。

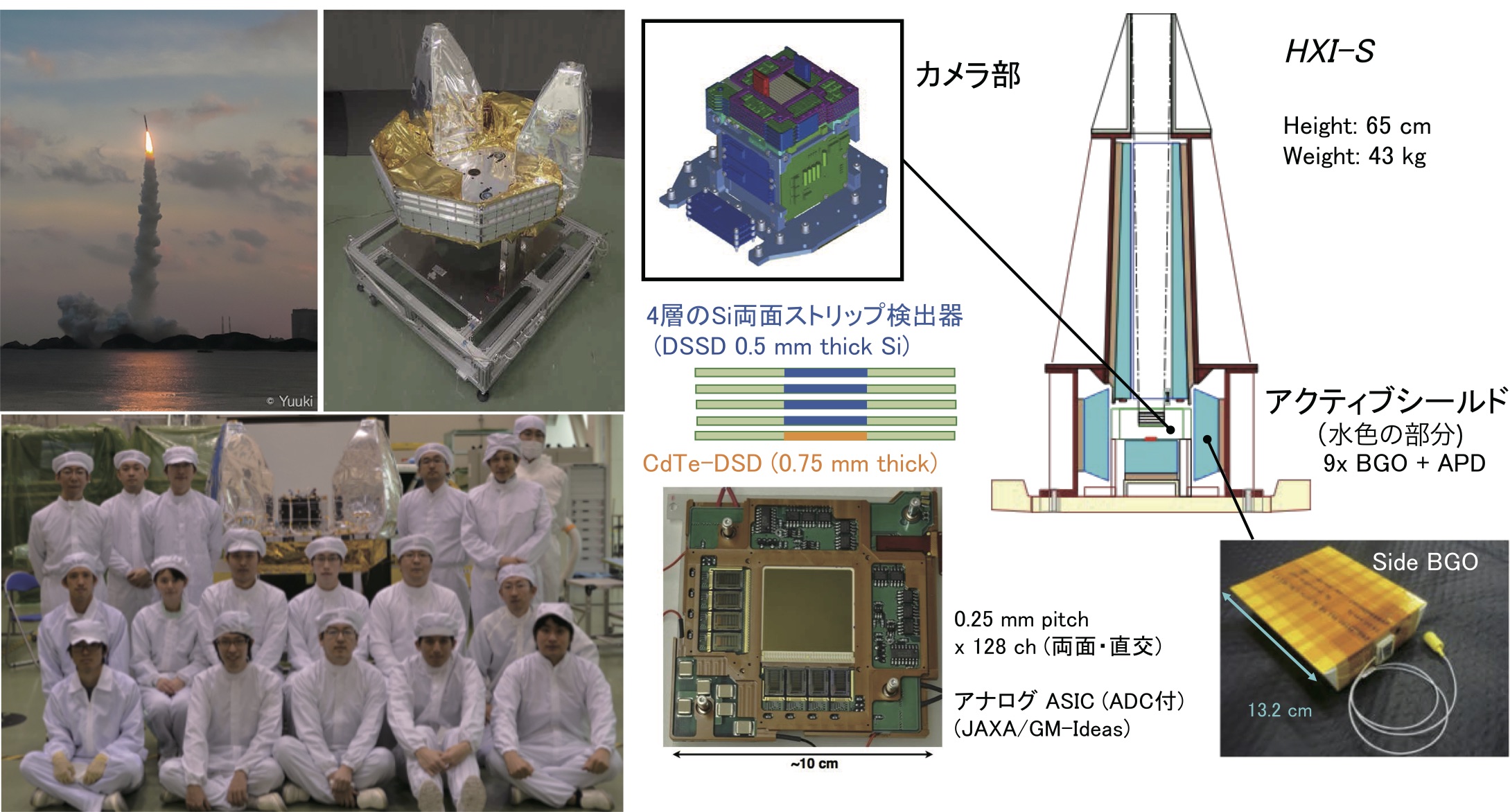

2016年2月17 日に打ち上げられたX線天文衛星「ひとみ」には、私が開発をリードした、硬X線の撮像分光能力をもつHXI検出器が搭載されていた。HXIは、東京大学と宇宙科学研究所、広島大学、早稲田大学、名古屋大学ISEEなどと共同で開発され、名大Uxg研を中心として開発され焦点距離 12 mの多層膜スーパーミラーHXTと組み合わせて、5--80 keVの帯域で1'.7精度の撮像分光を行い、過去の衛星をを2桁も上回る感度を実現した。「すざく」HXDの経験を生かし、バックグラウンドを下げるために徹底したアクティブシールドが適用されている。主イメージャは、Si両面ストリップ検出器を4層と、CdTe両面ストリップ検出器を1層重ねており、低エネルギー側を放射化の少ないシリコンで、高エネルギー側を検出効率の高いCdTeで担う多層カメラである。これまでの私の硬X線検出器開発研究の集大成であった。(中澤は基本レイアウトデザイン、開発仕様の策定、チームを率いての開発と評価試験、衛星総合試験、打ち上げとその後の検出器立ち上げまで、常に現場に立ち、中心となって開発にあたってきた)

2016年3月26日、痛恨の姿勢系異常により「ひとみ」衛星は失われてしまったが、HXIは13日間にわたって軌道上で運用され、全チャンネルが正常動作し、検出器バックグラウンドも予想通りの低さとなり、30 keV付近での感度は目標を達成した。ライバルと目されていた米国のNuSTAR衛星と比較して、角分解能ではやや譲るものの、HXTの優れた有効面積もあり、統計誤差が決める感度では、点源に対しては同等、広がった放射への感度では2-4倍を達成できる性能を得た。NuSTARはCXBの遮蔽が不完全でバックグラウンドに大きな系統誤差を抱えており、特に広がった天体の解析に大きな問題がある(e.g. Wik et al. ApJ 2014)が、HXI+HXTにはこうした問題がないため、感度の差はより大きい。まさに、世界最高の硬X線撮像分光検出器を実現できたと自負している( SPIE-JATIS 論文「ひとみ」特集号、"Hard x-ray imager onboard Hitomi (ASTRO-H)" Nakazawa et al.、"In-orbit performance and calibration of the Hard X-ray Imager onboard Hitomi (ASTRO-H)", Hagino et al. )。HXIのデータにより、名大Uxg研がまさに総力を上げて開発したHXTが、期待どおりの優れた結像性能と有効面積をもつことが確認された(Awaki, Kunieda, Ishida, Matsumoto et al. SPIE Proc. 2016)。HXI+HXTシステムのキャリブレーション精度の高さも驚くほどで、実際のカニ星雲のスペクトルを取得した際、打ち上げ前のキャリブレーションに基づくそのままの検出器応答の理解だけで10%より差分が少なかった。HXTの多層膜コーティングとHXIの低バックグラウンド技術は、まさに世界の先端を行っていると言える。HXI+HXTでの観測がたった13日で終わってしまったことは痛恨であり、この世界最高性能を将来に活かす検出器開発を、今後も継続してゆく。

なお私は、「ひとみ」衛星において、60-600 keVの「sub-MeV帯域」を担う軟ガンマ線検出器(SGD)の開発にも参画していた。世界初の半導体コンプトンカメラで、100-300 keV帯域で優れた感度をもち、かつ光子の偏光を検出する能力に優れる。SGD検出器については、 SPIE-JATIS 論文「ひとみ」特集号のSGD論文、および 「かに星雲」から〜100 keVで偏光を検出した論文 に詳しい。

.