Uxg 研究室 XGammaチーム (中澤准教授)

Last update, 2025/9/16

- 2025/9/16:M1の馬場さんが 5/25-30 に幕張メッセで開催された日本地球惑星科学連合2025年大会で「2024年11月29日に金沢で発生した下向きTGFのチェレンコフ指向性検出器による多点観測」の講演をし、 学生優秀発表賞を受賞 しました。賞状と盾をいただきました。おめでとうございます。

- 2025/3/11-13:金沢の雷観測装置を撤収しました。4地点のTGF検出器でのTGF同時観測に世界で初めて成功し、「大気中での30 MeV電子の電場加速」のモデルの解明に資するデータを得られました。現在詳細解析中です。

- 2025/3/18:金沢市で観測された、珍しい雷放電突発ガンマ線TGFの観測結果をまとめた論文がJGR-Atmospheres誌に掲載されました。"An Upward Multi-Pulse TGF Involved With Two Thunderstorm Cells" です。2021/12/30に観測されたこのTGFは、放電の向きからして宇宙向きTGFであり、地上向きに加速された陽電子(電子の反物質)からの制動放射であると解釈できる初のデータであること、数ms間隔5連発で放射されるやや珍しい multi pulse TGFであったこと、そしてTGFが発生した雷雲は、同時に放電していた雷雲から3-5 km 離れておりその雷雲では突然TGFが発生したように見えることなど、観測的に多くの新発見がありました。

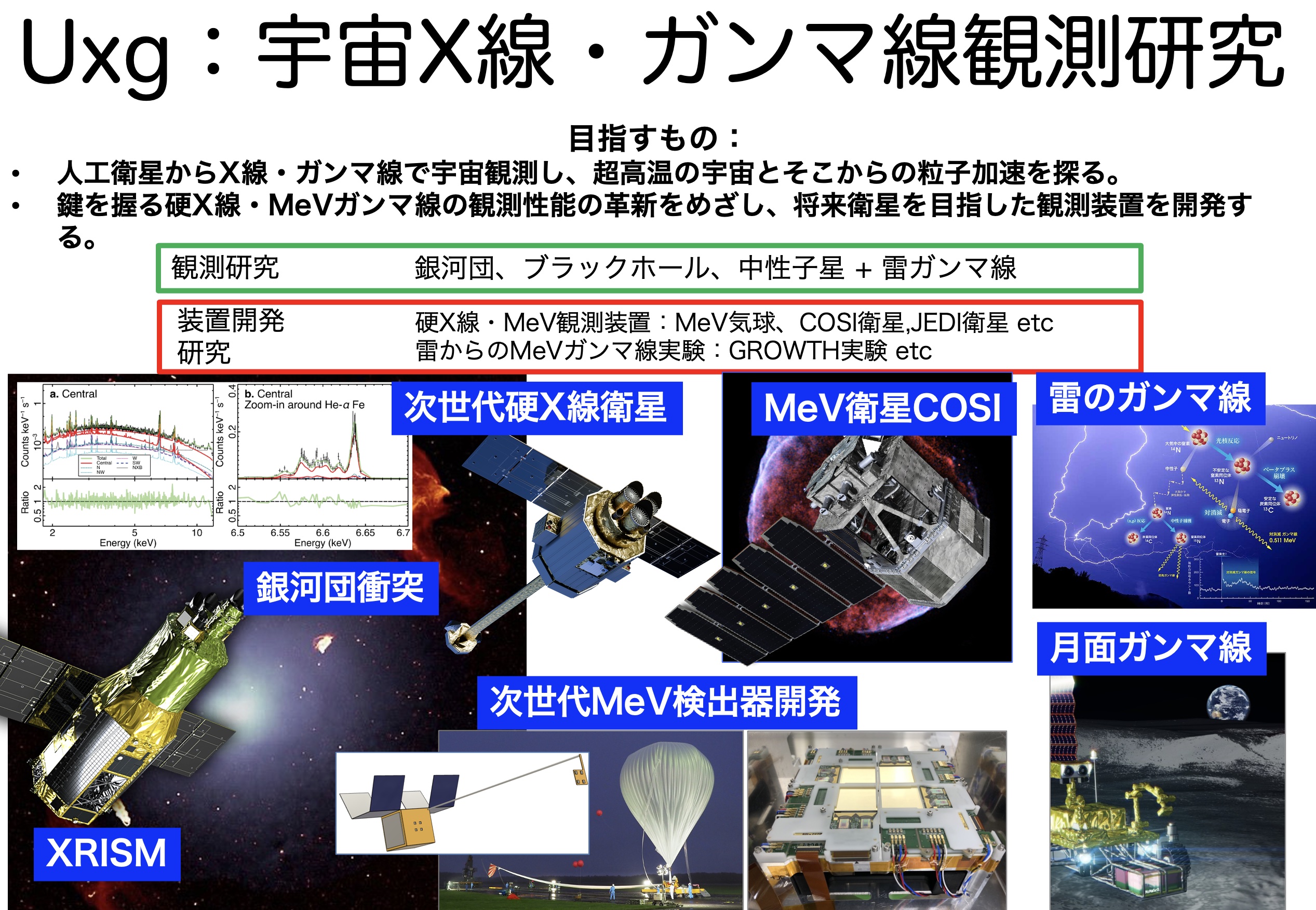

- 2025/2/12:XRISM衛星で近傍の中規模銀河団「ケンタウルス座銀河団」の中心部を観測した結果、銀河団高温ガスが中心銀河に対して視線方向に100-300 km/sという速い速度で動いていることを発見した成果がNature誌に掲載されました。"The bulk motion of gas in the core of the Centaurus galaxy cluster" です。これまで中心の巨大ブラックホールが高温ガスを押しのけたりしている描像で解釈されていたものが、実は過去の銀河団衝突で重力ポテンシャルが揺らされる「スロッシング」現象を起こしており、ブラックホールよりも遥かに大きな影響を与えていることを発見しました。

- 2024/12/31:当研究室のM2学生伊藤君が主著で、Type-Ia型の超新星残骸 3C397 の距離と大きさをX線と電波観測で明らかにした論文 "CO Observations of the Type Ia Supernova Remnant 3C 397 by the Nobeyama 45 m Radio Telescope: Possible Evidence for the Single-degenerated Explosion" がApJ掲載から出版されました。

- 2024/11/10-14:金沢に今年度の雷ガンマ線の観測装置を設置しました。今年はTGF検出器を2台新たに作成し、設置場所も新たに2かよ増やして、4地点観測体制としました。すでに12/29と1/28にTGFイベントをとらえています。

- 2024/9/27:2024年夏に名古屋大学で開催された宇宙線研究の国際研究会「38th International Cosmic Ray Conference (ICRC2023)」において、中澤准教授が雷ガンマ線の指向性観測の試みについて "Investigating the locations of electron acceleration in Hokuriku winter thunderclouds using on-ground gamma-ray and radio observations" を、D2の大熊君が新型MeV観測装置概念実証機の開発について"Development of miniSGD, a proof-of-concept balloon experiment for a narrow field of view Si/CdTe semiconductor Compton telescope" 発表しました。

- 2024/9/13:当研究室のD2学生大宮君が主著となり、近傍の代表的な衝突銀河団 Abell 3667 をX線天文衛星 XMM-Newton が観測したデータを詳細に追解析することで、正面衝突ではなくわずかにオフセットして衝突しており、今その中心部は回転していると考えられるという解析結果をまとめた論文がAstronomy and Astrophysics に掲載されました。"Indications of an offset merger in Abell 3667" です。これは今後のXRISM衛星の観測に繋がり、さらにはAbell 3667の衝突描像を確立してそこで起きている加熱と粒子加速が、どこで、どのように起きているかを探る上で重要な発見です。

- 2024/8/21:宇宙観測装置に関する世界最大の国際研究会SPIEが横浜で開催され、中澤准教授が次世代広帯域X線観測衛星の構想について "Wide-band x-ray observatory for the time domain astronomy era: CHRONOS" を発表しました。

- 2023/10/20:当チームD1の大宮悠希君が、2023年秋の日本物理学会・学生優秀発表賞(宇宙線・宇宙物理領域)を受賞しました。「XMM-Newton衛星 PN検出器のエネルギー較正法を用いたAbell 3667銀河団プラズマの特異速度マッピング」

- 2023/6/22:【研究成果】「宇宙最大規模の衝撃波で消費されるエネルギーを測定 --最も近くの衝突が始まったばかりの銀河団--」のプレスリリース を出しました。当研究室のD1大宮君と中澤准教授を中心とするグループの成果です。 こちらをご覧ください。同時に 天文台の藏原博士らによる電波観測の結果も発表されています。 Web メディアなどでも取り挙げられました。

- 2022/10/25:初期の衝突銀河団 CIZA J1358.9-4750 の銀河団ガス(ICM)の中に立っている衝撃波のジオメトリーを明らかにした論文 "XMM-Newton view of the shock heating in an early merging cluster, CIZA J1358.9-4750" がPASJ掲載にアクセプトされました。当研究室のM2学生大宮君と中澤准教授を中心に執筆を進めてきたもので、衝突で圧縮された領域を明確に捉え、簡単な仮定の下でその3次元構造を検証したものです。

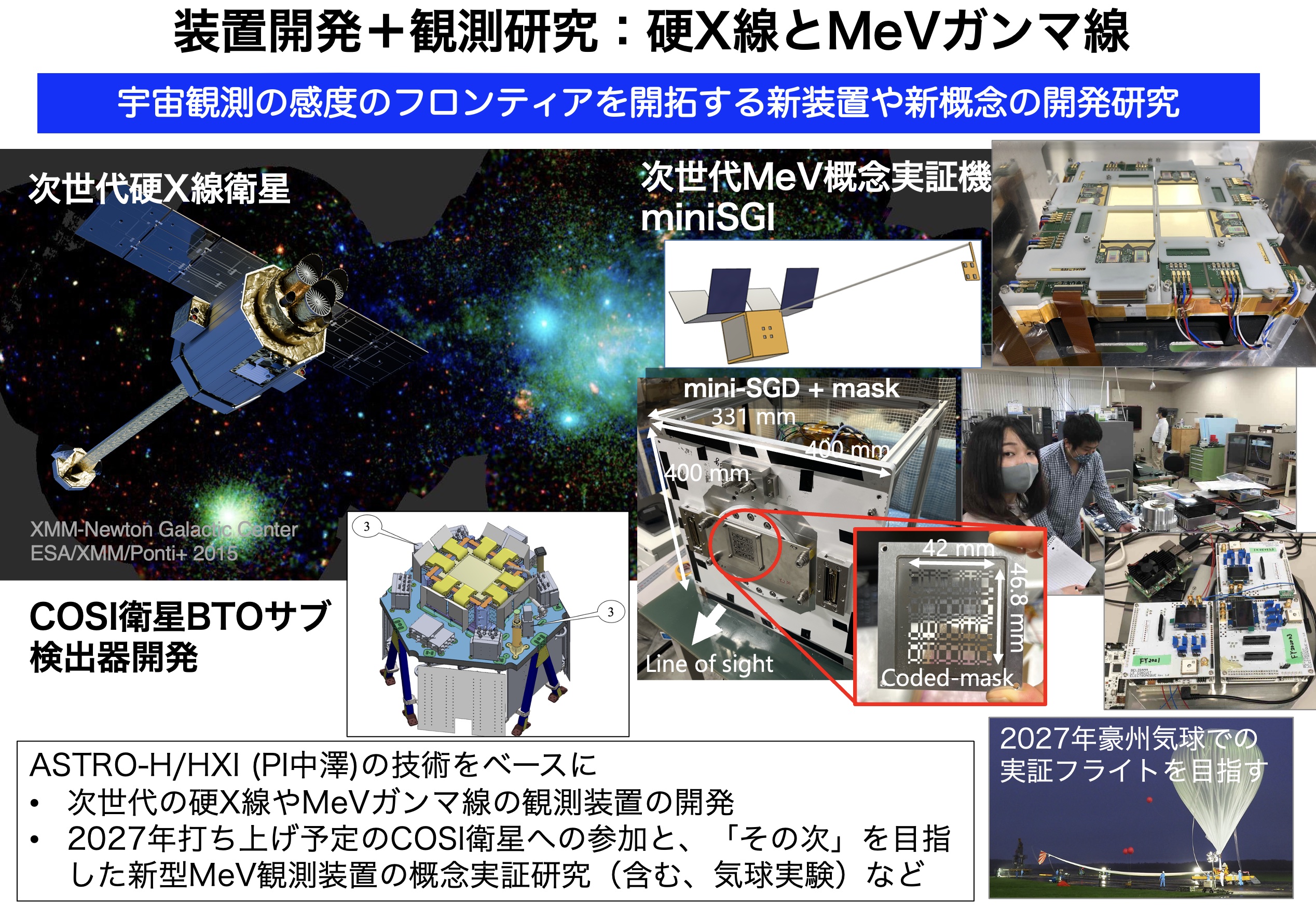

- 2022/10/21:当研究室のM2 大宮悠希君が、「第1回 XRISM Core-to-Core Science Workshop (2022.10.19-10.21)」で29名のポスターの中からポスター賞(優秀賞)を受賞しました。 Core-to-Core Science Workshopでは、XRISMの画期的なX線分光能力をいかした観測計画の提案のための知識獲得およびサイエンスの議論が活発に行われました。大宮君は自身の衝突銀河団の論文(Omiya et al. 2022)をベースに、そのほかの衝突銀河団の観測研究を提案したポスターを発表しました。受賞の写真はこちら。左から2人めが大宮君です。詳細は Workshopのweb をご覧ください。 2022/8/31:宇宙観測装置に関する世界最大の国際研究会SPIEが横浜で開催され、中澤准教授がMeVガンマ線観測のための次世代装置開発について "Balloon-borne narrow field of view semiconductor Compton telescope concept: miniSGD" を発表しました。

- 2021/10/19:アメリカのMeV観測衛星計画 COSI が最終セレクションを通過し、2025年の打ち上げを目指した開発が始まりました。COSIは、NASAの小型科学衛星SMEX計画の最新の仲間です。Ge半導体を用いたコンプトン望遠鏡であり、我々の銀河系に広がる星々や星間空間からやってくる重元素のガンマ線輝線を最高精度で観測します。また、サブ検出器を用いた雷ガンマ線TGF観測も実施します。日本からは中澤と東京大学KavliIPMUの高橋らが参加しており、名大はサブ検出器の開発サポート、雷ガンマ線の観測研究のリードを担当し、MeV観測の解析にも参加します。 詳細は COSI webpageをご覧ください。

-

2021/8/16: "Multiple Gamma-Ray Glows and a Downward TGF Observed From Nearby Thunderclouds" (Hisadomi, Nakazawa, Tsuji et al. JGR Atmospheres) 論文が公開されました。

- プロフィール

略歴:1974年、横浜生まれ。東京大学物理学科を経て、大学院理学系研究科へ進学。

2001年 博士(理学)取得。

前々職:宇宙航空研究開発機構(JAXA)・宇宙科学研究本部 高エネルギー天文学研究系 助手

前職:東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 講師

現職:名古屋大学 素粒子宇宙起源研究所(KMI)・理学研究科素粒子宇宙物理学専攻 准教授

連絡先:nakazawa_at_u.phys.nagoya-u.ac.jp (_at_を @ に差し替えてください)

プロフィール詳細

我々の研究目的:

〜観測のフロンティアを開拓しよう、熱い宇宙を見よう、宇宙で宇宙を見よう〜

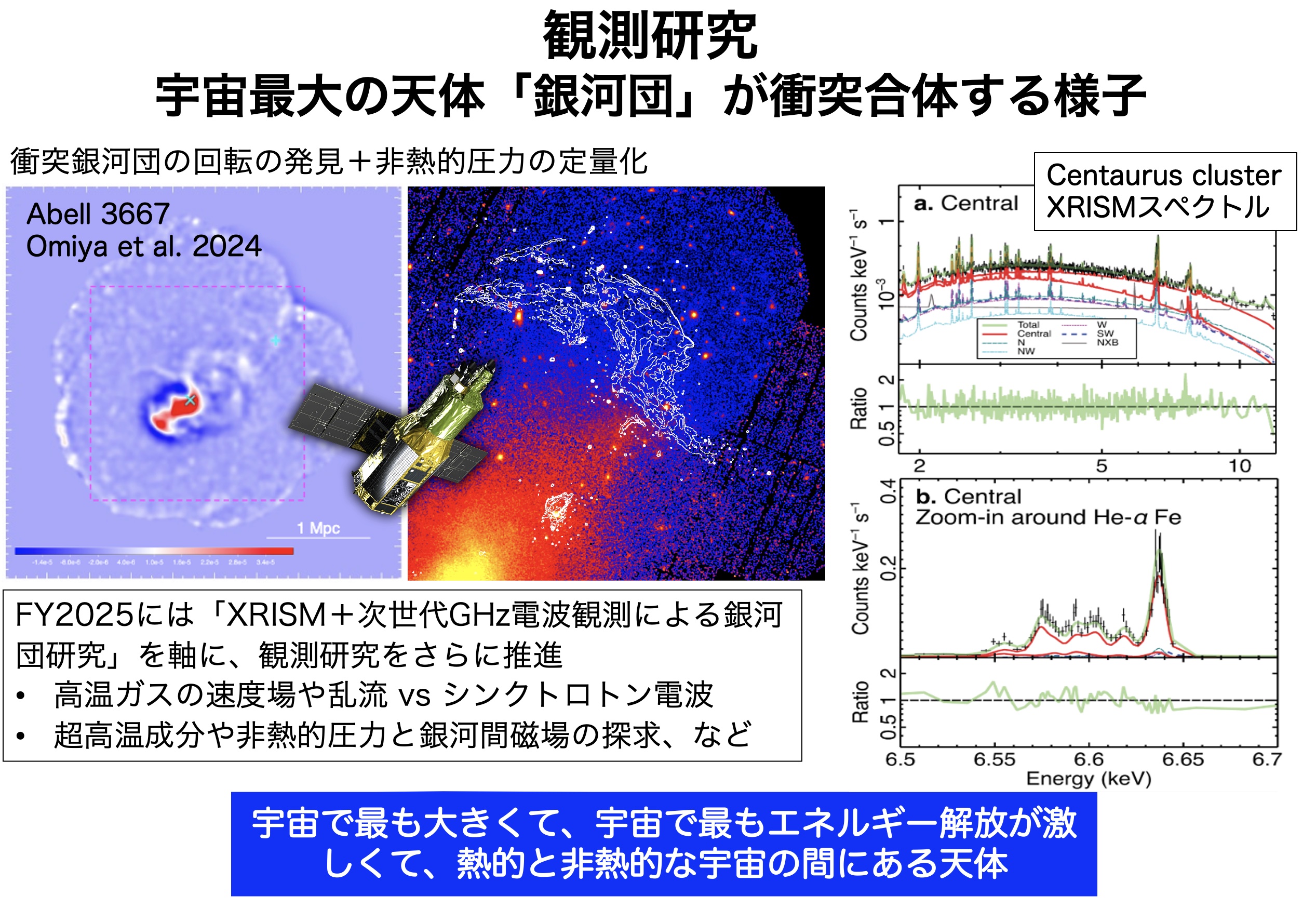

X線、MeVガンマ線の先端の観測技術を開発し、新しい眼で宇宙を観測して、未知なる宇宙の高エネルギー現象を発見と理解することです。特に、灼熱の高温宇宙の中から、相対論的な粒子が支配する非熱的宇宙が生み出される現場を知り、これが天体進化に与えている大きな影響のメカニズムの解明を目指します。この大目的の下で、大きく分けて以下の4つの研究を進めています。

研究項目1:

2023年秋に打ち上げられた最新鋭のXRISM衛星を中心とするX線宇宙観測研究。特に宇宙で最大の自己重力系である銀河団が衝突する現場を探り、この宇宙最大のエネルギー解放現象における非熱的成分の誕生現場を解明しその影響を探ります。今まさにホットな解析研究であり、どんどんと論文化、および観測提案が始まっています。 研究項目2: COSI衛星を用いたMeV天文学。2年後の2027年打ち上げ予定のMeV全天観測衛星COSIチームメンバーとして、0.2-5 MeVの宇宙観測を革新しMeV天文学の新時代を牽引します。観測が難しいために人類の目から隠されている多様なMeV天体を探り、MeV帯域でのダークマター探査も進めます。

研究項目3: 次世代を担う、世界最高の硬X線・MeVガンマ線の観測技術を開発します。硬X線(10-100 keV X線)は熱的宇宙と非熱的宇宙のつながりを示すキーポイントであり、その感度を1桁以上改善する次世代衛星の実現を目指します。MeVでは「COSIの次」を見据えた新発想の観測装置を開発し、試作品の気球実験やビーム実験を進めます。: NEWS: 2025年度から新たに採択された科研費基盤Aに基づき、次世代の開発研究と気球実験による検証を目指す新プロジェクトが始動します。

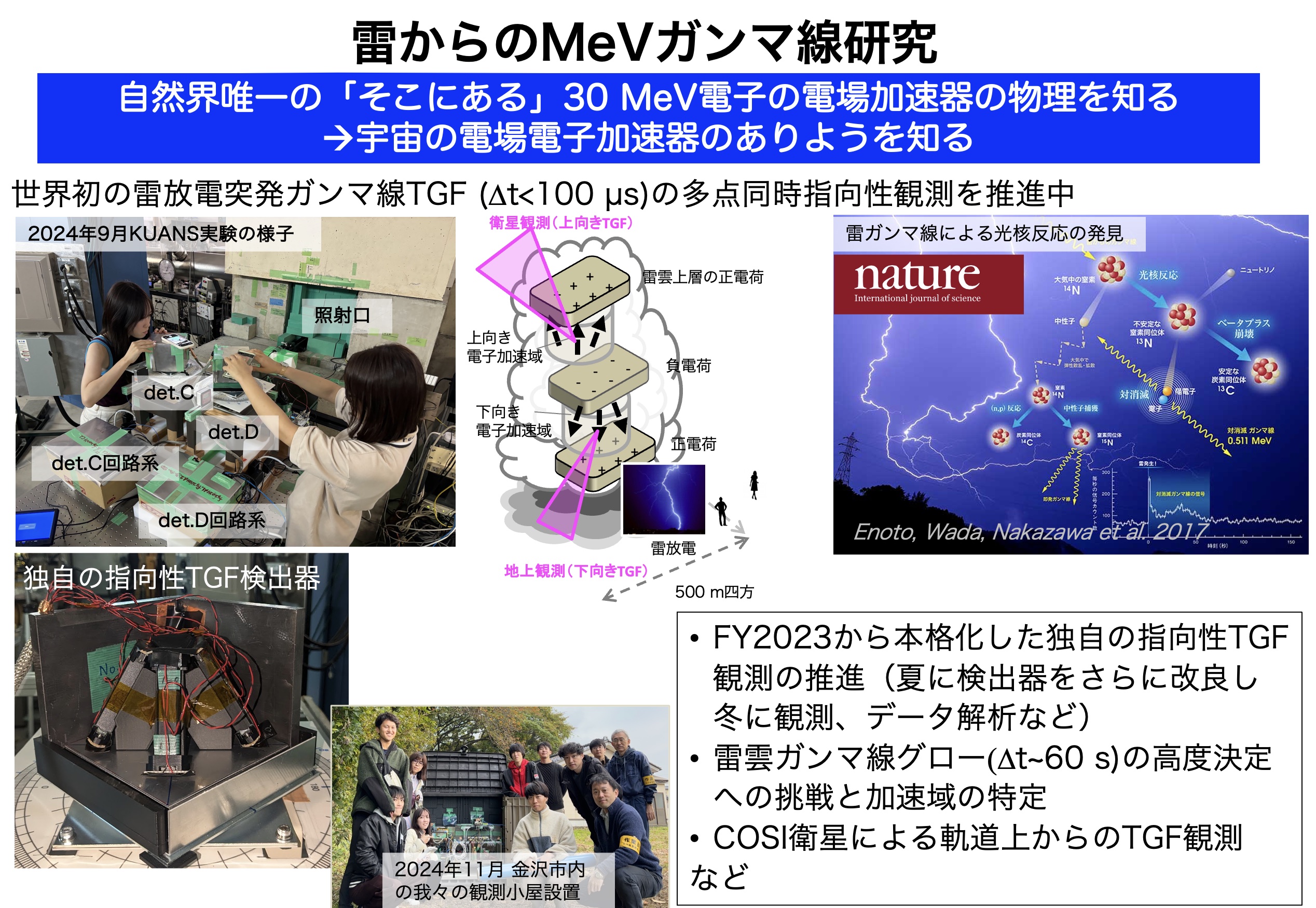

研究項目4: 「地上での唯一の粒子加速現象」である雷ガンマ線の観測で世界最先端にいます。検出器は「3」の技術を応用したもので、この謎の多い粒子加速の起きている場所・条件を探っています。同様に、地球上層大気の密度計測や、月面の水探査を狙った新型のX線・MeVガンマ線検出器の開発プロジェクトにも参加しています。

Uxg XGammaチームへの参加に興味を持った皆さんへ(大学院志望者+PD志望者+来年の名大4年生)

NEWS:

-

XRISM情報はこちら!